Généralitées

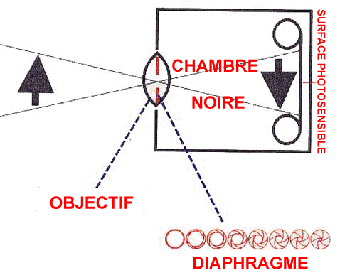

Principe de base: comment fonctionne un appareil photo ?

Un appareil photographique (qu'il soit argentique ou numérique) est basé sur le principe de l'antique CAMERA OSCURA : un espace clos dans le fond duquel se trouve une surface photosensensible (film argentique, CCD, CMOS, etc.), et à l'avant duquel se trouve une lentille qui est masquée au repos, et qui "ouvre sa paupière" à la demande pour laisser passer la lumière en vue de former une image sur la surface photosensible.

La surface photosensible (le film, le CCD, etc) a besoin d'une certaine quantité de lumière : pas plus, pas moins.

Il faudra donc faire en sorte que quand la "paupière" (en fait : l'obturateur) s'ouvre, l'objectif laisse passer juste la lumière dont la surface photosensible a besoin : pas plus, pas moins. Le dosage se fera en jouant sur deux paramètres : l'ouverture du diaphragme (ou "vanne à lumière") et le temps pendant lequel il reste ouvert (temps de pose).

Toute la technique photographique, aussi bien ce qui suit que tout ce que vous trouverez dans les livres les plus savants, repose sur ces quelques principes finalement... simplistes.

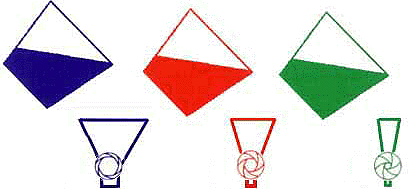

Le diaphragme: cette vanne à lumière n'aura bientôt plus de secrets pour vous

On devrait dire en fait : "Ouverture du diaphragme" mais on dit en langage courant «ouverture», ou «diaphragme», ou, ce qui montre qu'on est expert, «diaph'»

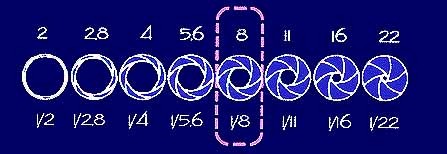

Le diaphragme est à l'objectif ce que l'iris est à l'oeil : il s'ouvre ou se ferme pour laisser entrer plus ou moins de lumière à la fois. On le définit par le rapport entre son diamètre et la focale de l'objectif, Mais pour la facilité du langage on ne cite que la partie basse de la fraction: pour un objectif de 50mm de focale ouvert à 8 (on devrait dire "ouvert à f:8") l'ouverture du diaphragme fait donc 50mm : 8 = 6,25mm

Plus l'ouverture est grande (donc plus le chiffre est petit) :

1) plus la profondeur de champ est réduite (arrière plan et avant plan plus flous)

2) moins il faut de temps pour que le film ait son "content" de lumière (temps de pose plus court ou "vitesse plus rapide") Et vice-versa.

Dans la description technique d'un objectif, il est d'usage d'annoncer l'ouverture maximum.

Pour un objectif fixe, c'est facile à comprendre : 28mm f:2,8 signifie que l'ouverture maximale est f:2,8.

C'est plus "bizarre" pour la description des zooms puisque figurent souvent DEUX valeurs : p.ex. 70-210mm 3.5-4.5 Cela signifie qu'à la focale la plus courte (70mm), l'ouverture maxi' sera f:3,5 alors qu'à la focale la plus longue elle "tombe" à f:4,5.

N.B. Dans un compact-zoom avec maxi-télé, le fabricant n'avoue qu'avec discrétion que son 150 ou son 160 mm ouvre maxi' à f:12 (p.ex.) à la plus longue focale. J'ai dit "Bizarre"? Comme c'est bizarre...

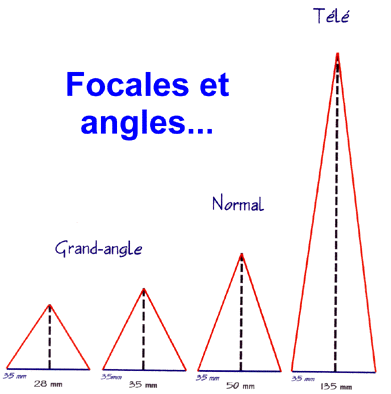

La focale

Même si l'explication optique est plus compliquée que ça, on peut concrètement définir la focale (on devrait dire la "distance focale") comme la hauteur d'un triangle isocèle dont la base a 35mm (dans le cas qui nous intéresse : le 24x36mm).

Pour rappel, les professionnels appellent le film 24x36 le "35mm", largeur du film et, à 1mm près, le grand côté d'une image 24x36mm.

Le choix de la focale joue sur:

Le cadrage :

une longue focale offre un cadrage serré,

une courte focale offre

un cadrage large

La perspective :

(longue focale = donnant plus de "densité" au sujet, courte focale = perspective étirée, donnant plus d'"air"au sujet)

La profondeur de champ :

(longue focale = faible PdC,

courte focale = grande PdC au sujet)

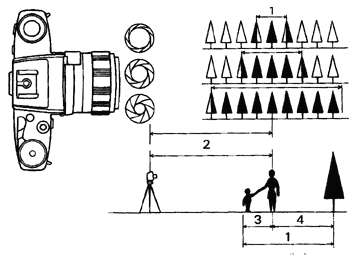

La profondeur de champ

La profondeur de champ, c'est-à-dire la zone de netteté s'étendant à l'avant et à l'arrière du sujet, dépend :

1) de l'ouverture du diaphragme : plus le diaphragme est ouvert plus la profondeur de champ est réduite, et vice versa

2) de la focale de l'objectif : plus la focale est longue plus la profondeur de champ est réduite, et vice-versa

3) de la distance appareil-sujet : plus le sujet est éloigné plus la profondeur de champ est grande, et vice-versa.

Elle est deux fois plus étendue à l'arrière qu'à l'avant du sujet.

La mesure de la lumière

Pour qu'une photo ne soit ni trop claire, ni trop sombre, il est indispensable que le film reçoive exactement la quantité de lumière dont il a besoin :

pas plus (ou il y a "surexposition"),

pas moins (ou il y a "sous-exposition").

Le dosage de la lumière se fait en mesurant la lumière qui éclaire le sujet photographié (lumière solaire, lumière "flash", lumière ambiante, etc), compte tenu de la Sensibilité du film (son "coefficient de buvardage" de la lumière, exprimée aujourd'hui en ISO, hier en ASA ou en DIN, avant-hier en degrés Schneider, etc).

Une fois cette mesure faite, on va rechercher le meilleur équilibre possible entre le TEMPS pendant lequel l'obturateur laissera passer la lumière ("temps de pose" ou "vitesse d'obturation", souvent abrégé en "vitesse") et la grandeur de l'OUVERTURE de l'orifice à travers lequel la lumière va passer, à savoir le diaphragme (on parlera donc d'"ouverture du diaphragme" souvent raccourci en "diaph'"). Si on choisit une ouverture plus grande, on devra choisir un temps d'exposition plus court, et vice-versa.

On peut en effet comparer ça à la situation de quelqu'un qui doit vider dans un entonnoir le contenu d'un récipient : plus l'entonnoir (le "diaph'") est étroit, plus il faudra longtemps (le "temps de pose") pour que le liquide s'écoule

BIEN DOSER LA lumière pour que le film n'en reçoive ni trop ni trop peu :

Les appareils photographiques actuels ont en général un posemètre (ou "cellule d'exposition", en abrégé "cellule") incorporé qui prend en charge la mesure de lumière, en tenant compte éventuellement des instructions imposées par le photographe (choix de la vitesse ou de l'ouverture). La "cellule" peut mesurer la lumière de différentes manières, réparties en trois grands groupes :

mesure PONDEREE:

il s'agit d'une moyenne de l'ensemble de l'image, en privilégiant les zones statistiquement considérées comme prioritaires.

mesure MULTIZONE, ou "MATRICIELLE" :

la cellule mesure séparément un certain nombre de points de l'image. Au départ de cette "analyse" le cerveau électronique de l'appareil fait une "synthèse" qui tient compte de situations-types que le fabricant a mis dans la mémoire de l'appareil (des "algorithmes"). Le site www.pictchallenge-archives.net contient des informations détaillées sur ce mode de mesure.

mesure SPOT :

la cellule mesure une zone très limitée du sujet, correspondant au repère AF au centre du viseur. Cela permet au photographe, soit de calibrer l'exposition en fonction d'un élément prioritaire, éclairé très différemment du reste de l'image, soit de faire lui même le travail que l'appareil fait tout seul en mesure matricielle. Le site www.pictchallenge-archives.net contient des informations détaillées sur ce mode de mesure.

Tout se résume en divers COMPROMIS :

1) ce qu'on gagne en ouverture, on le perd en vitesse.

2) si on expose trop, les parties sombres y gagnent, les parties claires y perdent, et vice-versa.

CHOIX VITESSE / DIAPHRAGME :

Photo d'action : une vitesse rapide figera le sujet, une vitesse lente peut accentuer la "sensation" de déplacement.

Photo de portrait : on choisira généralement une grande ouverture qui diminue la profondeur de champ, permettant au visage de se détacher net d'un arrière-plan flou

Photo de paysage : on fermera le diaphragme pour élargir la profondeur de champ

Photo de gros plan (sauf portrait) : comme en paysage, on fermera le diaphragme pour élargir la profondeur de champ.

La mesure de la distance

Vers la fin des années ‘70, l'autofocus a fait son apparition dans les appareils compacts au point d'en équiper rapidement la quasi-totalité : au milieu des années ‘80, ce fut le tour des reflex. Dans les programmes desquels toutefois certains fabricants proposent encore des appareils non-autofocus. Le mot anglais «autofocus» signifie «mise au point automatique de la netteté». Quand cette mise au point est manuelle, l'opérateur est généralement aidé par un télémètre.

Aujourd'hui, la mise au point de la distance est automatisée :

le mot franglais «AUTOFOCUS» est sur toutes les lèvres du monde entier.

Dans les appareils compacts, deux systèmes existent :

1) L'autofocus «actif» : l'appareil émet un rayon infra-rouge et, tout comme la chauve-souris et son sonar, calcule le temps mis par le rayon pour revenir après avoir «rebondi» sur le sujet. Il va de soi qu'au-delà d'une certaine distance, ce système devient inopérant : l'appareil considère alors que le sujet est à l'infini...

Il est tout aussi évident que s'il y a une vitre entre l'appareil et le sujet, le rayon infra-rouge rebondira sur la vitre faussant la mesure : c'est pourquoi les appareils qui en sont équipés ont généralement une position «paysage» qui neutralise l'AF et règle la mise au point sur l'infini.

2) L'autofocus «passif» : à l'aide d'un dispositif se rapprochant du télémètre des non-reflex, mais travaillant de manière optoélectronique, l'appareil analyse des contrastes du sujets et recompose virtuellement l'image suivant le même principe. Dans les appareils reflex,l'autofocus est de type passif. Et généralement débrayable, car dans certains cas (surtout en macro, mais pas seulement), on gagne du temps à travailler en «manual focus».

Le flash

Intégré dans l'appareil, juché au-dessus de l'appareil, ou sur une poignée latérale, le flash est un outil apprécié par les reporters familiaux, sportifs, professionnels. Soleil de poche, il est paré de toutes les vertus : pourtant, comme la plus belle fille du monde, il ne peut donner… que ce qu'il a.

On peut globalement classer les flashes électroniques en trois catégories :

LE FLASH ELECTRONIQUE MANUEL :

Ce flash, que ce soit un petit flash d'appoint ou un gros flash de studio, donne un éclair toujours le même en PUISSANCE et en DUREE. A charge pour l'opérateur de faire les réglages en fonction de la distance entre le flash et le sujet. Car plus le sujet est loin du flash, plus la lumière se sera affaiblie, et donc plus il faudra ouvrir grand le diaphragme. Les lois de l'optique nous expliquent que la lumière se perd en fonction du carré de la distance parcourue : le réglage à apporter sera calculé soit par un petit tableau sur l'arrière du flash pour les flashes " de reportage ", soit à l'aide d'un " flashmètre " pour les flashes de studio.

LE FLASH A COMPUTER :

Après l'écrasement de la révolution hongroise en 1956, l'éphémère ministre des télécommunications a émigré aux U.S.A. : voulant rentabiliser son savoir, il fit une étude de marché dont il découla que le flash électronique restait d'une conception archaïque. Il plancha sur le sujet et mit au point une invention géniale qui allait révolutionner la photographie au flash, tant chez les professionnels que chez les amateurs : le doseur automatique, plus communément appelé le computer (terme qui n'avait pas à l'époque le sens d'«ordinateur» que nous lui donnons maintenant mais le sens littéral anglais de "calculateur" puisque son rôle est de calculer l'exposition). Il y a gros à parier que ses royalties lui assurent (au moins : lui ont assuré) un train de vie confortable… Plus facile à décrire qu'à mettre au point, le principe est le suivant : l'éclair émis par le flash est réfléchi par le sujet, c'est d'ailleurs grâce à ça que la pellicule est impressionnée. Un petit capteur sur le flash est ajouté pour mesurer le retour de lumière. Quand la quantité de lumière revenue est pile-poil celle qu'il faut pour éclairer la pellicule, l'éclair est éteint grâce au circuit électronique approprié. Si la puissance du flash est constante, sa durée est donc variable : plus le sujet est proche, plus l'éclair est court.

Le gros avantage pour l'opérateur est que l'ouverture du diaphragme est désormais tributaire de la sensibilité du film et non plus de la distance flash-sujet. Bien sûr, la portée maximale du flash reste tributaire de sa puissance.

Deux progrès sont venus peaufiner cette idée de base géniale :

Le multi-computer : la possibilité de choisir entre deux, trois, voire plus, valeurs d'ouverture, chacune correspondant à une portée maximale différente. Ce système s'est généralisé et même les flashes à computer les moins chers offrent au moins le choix entre deux valeurs d'ouverture.

Le thyristor, qui permet de mieux gérer la consommation en énergie : au lieu de consacrer la même quantité d'énergie pour un flash court (sujet proche) et pour un flash long (sujet éloigné), le thyristor veille à ne consacrer que la quantité de courant effectivement nécessaire, peu pour les flashes courts (sujets proches), plus pour les flashes longs (sujets éloignés). Ce qui permet un plus grand nombre d'éclairs avec un jeu de piles, et un intervalle très court entre les éclairs en cas de sujets rapprochés.

LE FLASH TTL :

" TTL " signifie "through the lens", c'est-à-dire "à travers l'objectif" : au lieu que le capteur du computer se situe sur le flash, les fabricants ont, à partir du milieu des années '80, généralisé le placement du capteur dans le boîtier, ce qui permet de mesurer la lumière du flash de la même manière que la lumière solaire ou la lumière ambiante, à travers l'objectif. Le premier avantage se situe au niveau de sujets très rapprochés (portrait, macro, etc.) : le deuxième au niveau des progrès réalisés au niveau de la " mesure multizone " aujourd'hui appliquée à la mesure de l'éclairage flash.